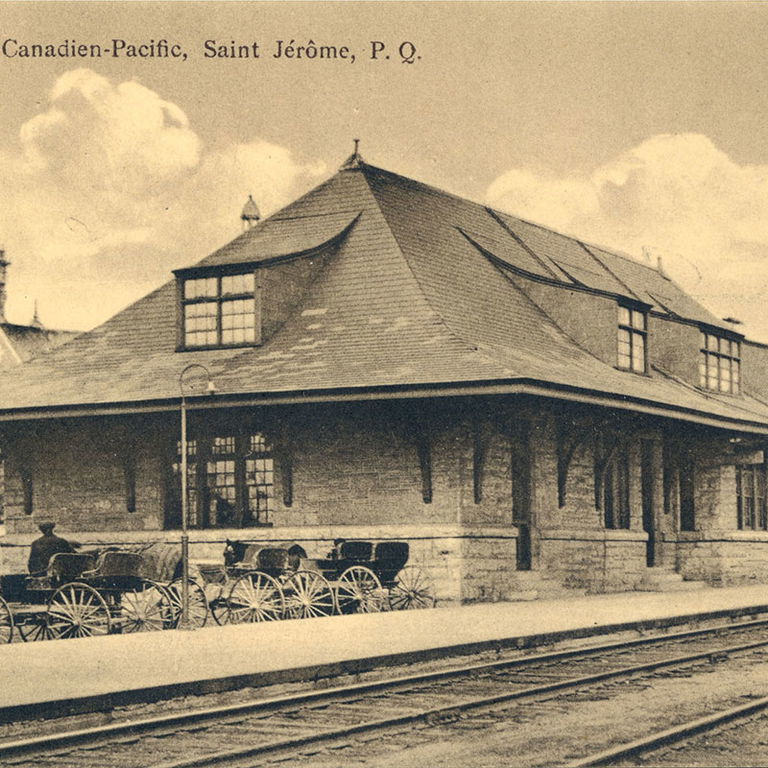

La gare de Saint-Jérôme est magnifique, imposante et possède une grande valeur patrimoniale

C’est la première à voir le jour dans les Laurentides alors que le train de la compagnie Québec, Montréal, Ottawa and Occidental (QMOO) fait son entrée à Saint-Jérôme en 1876. Mais ce n’est pas cette prestigieuse bâtisse qui accueille les voyageurs à ce moment-là! C’est plutôt une maison privée qui fait office de gare jusqu’à la construction, un an plus tard, d’un bâtiment destiné à cette fin. Mais ce n’est pas non plus l’édifice en pierre que vous voyez aujourd’hui! Celui-ci est érigé en 1897 par la compagnie Canadien Pacifique (CP) qui achète le réseau de la QMOO cinq ans plus tôt, afin de répondre à une clientèle en croissance. Qui sont ces voyageurs de Montréal qui viennent en grand nombre dans nos belles contrées? On retrouve, parmi eux, de nombreux skieurs attirés par la beauté des paysages laurentiens.

Narration – femme

Les dimensions, les matériaux et l’architecture élaborée de la gare témoignent de l’importance du réseau ferroviaire dans le développement des Laurentides et de Saint-Jérôme comme porte d’entrée de la région. Un réseau qui voit le jour dû, en grande partie, à la vision et à la persévérance du curé François-Xavier Antoine Labelle. Celui qu’on surnomme « le roi du Nord » y voit une façon de favoriser le développement économique et industriel de la région, attristé d’assister à l’exode des Canadiens français vers les États-Unis, alors qu’ils ont de la misère à joindre les deux bouts.

Narration – curé Labelle

« Je sens que la province a besoin d’un chemin de fer dans le Nord et que nous devons ne reculer devant aucun sacrifice pour l’obtenir. L’émigration nous dévore. Nos ressources restent inertes dans les entrailles de la terre. Notre bois pourrit sur le sol. Allons-nous périr au milieu de l’abondance? »

La ligne Montréal-Saint-Jérôme voit finalement le jour suite aux démarches que le curé Labelle entreprend, dès 1869, auprès de différentes instances. Son projet de voie ferrée fait encore plus son chemin lorsqu’il organise à l’hiver 1872, une corvée de bois pour venir en aide aux Montréalais qui souffrent du froid en raison d’une pénurie de bois de chauffage. En les sauvant ainsi des affres d’un hiver particulièrement rigoureux, il parvient à convaincre les élus municipaux de contribuer financièrement au projet de chemin de fer entre Montréal et Saint-Jérôme. C’est ainsi que la nouvelle liaison assurera non seulement l’approvisionnement des colons dans les Laurentides, mais également l’acheminement de bois de chauffage vers la ville. Elle se prolongera éventuellement pour donner accès aux municipalités plus au nord, dont Sainte-Agathe, Saint-Jovite, Labelle, Nominingue, Mont-Tremblant, puis Mont-Laurier en 1909.